为深入贯彻《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》精神,精准把握“双新”核心理念,推动教学方式从“知识本位”向“素养导向”转型,3月21日,新北区飞龙中学精心举办“新课标新教材使用”实验学校展示活动。

生物备课组李佳佳老师以一节《探究番茄无土栽培条件的控制》跨学科实践课,呈现了“学科实践”与“科技育人”深度融合的创新范式,生动诠释了新课标的创新内涵,展现了学科组集体备课的智慧结晶。本节课堂以科技农业为切入点,通过情境化探究、跨学科实践和团队协作,引领学生从“被动学习”走向“主动创造”,成为我校落实育人方式改革的又一范例。

立足“双新”背景:从知识到素养的课堂重构。本次公开课紧扣新课标“核心素养导向”的要求,突破传统课堂的“单向传授”模式,以“无土栽培技术”为载体,构建“探究-实践-创新”三位一体的学习路径。李佳佳老师通过真实情境导入(如植物工厂产量对比)、跨学科任务设计(融合生物、工程、化学知识)和实验方案自主论证,引导学生像科学家一样思考、像工程师一样实践,充分体现新课标倡导的“做中学、用中学、创中学”理念。

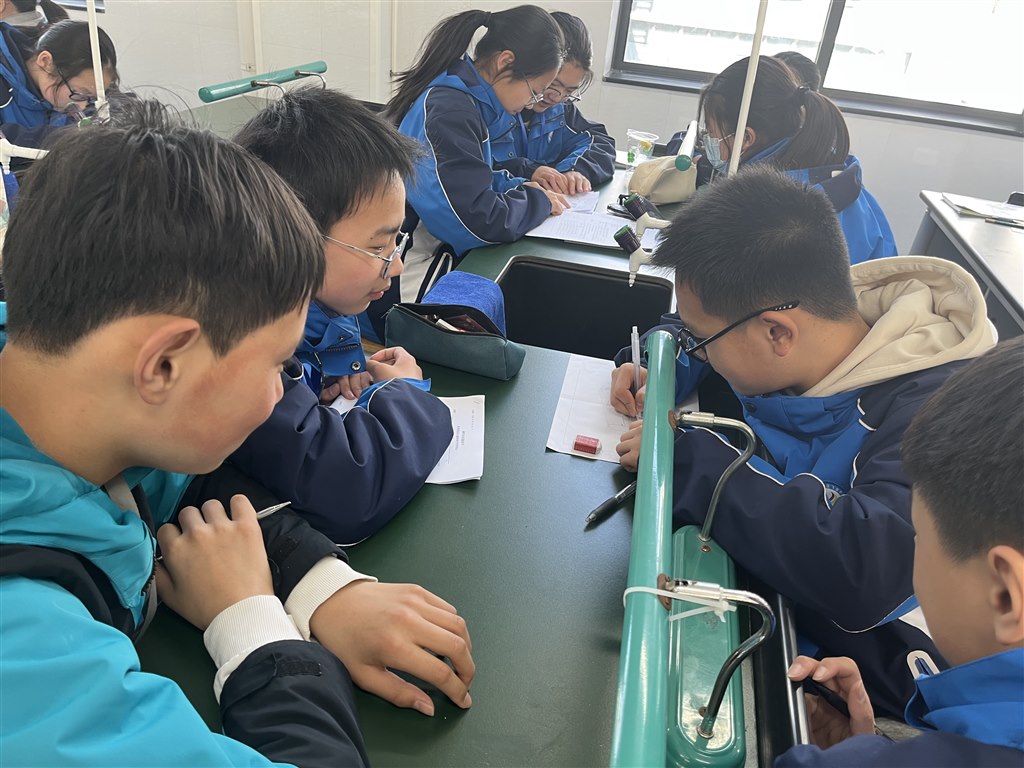

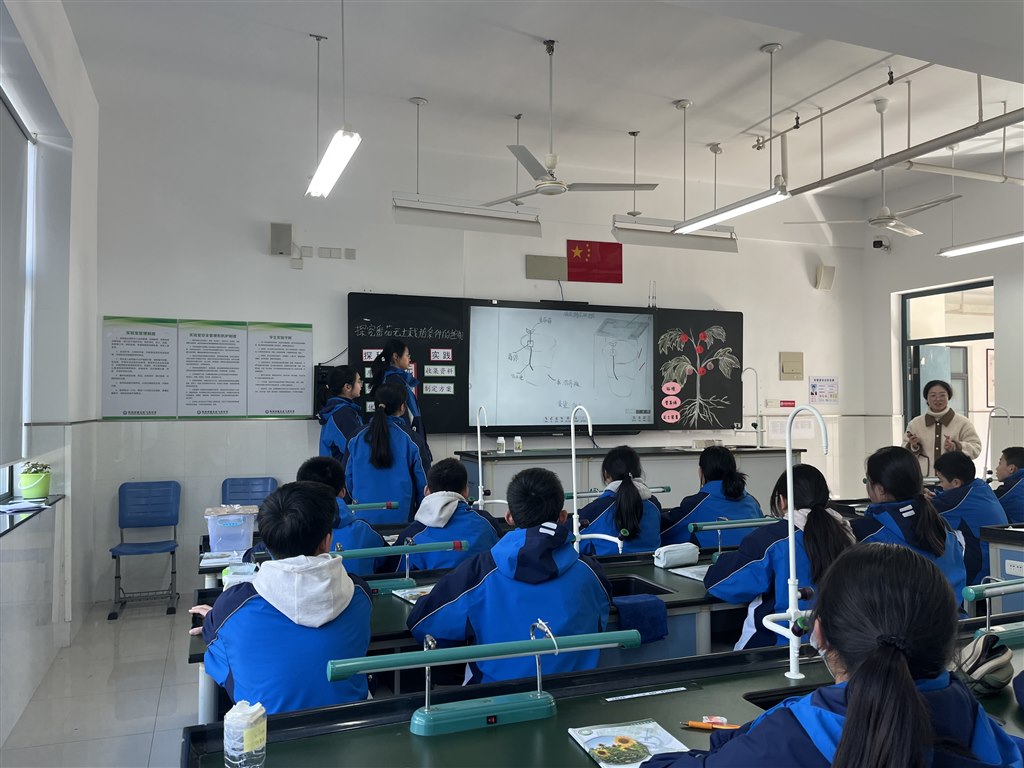

课堂实录:解锁科技农业的奥秘。环节一:探秘番茄植物工厂—从现象到原理的深度学习:课堂以“一株番茄年产几十箱”的新闻震撼开场,学生通过分析视频资料,自主归纳无土栽培的三大核心条件(营养液、装置、环境调控),并合作分类“水培”与“基质栽培”的技术差异。教师通过问题链驱动(如“为何无土栽培能突破土壤限制?”),引导学生从“技术现象”深入“科学本质”,理解环境控制与植物生理的关联,凸显新课标对“生命观念”与“科学思维”的融合培养。环节二:实践番茄无土栽培—从设计到协作的跨学科挑战:学生化身“农业工程师”,分组展示课前研究的营养液配方、环境参数及自制栽培装置。第1组通过视频拆解番茄生长阶段的关键条件;第2组结合化学知识,对比分析营养液配方的科学性;其他小组则用废旧材料设计出兼具功能与美感的栽培装置。在实验方案论证环节,学生围绕“变量控制”“对照设置”展开激烈辩论,教师适时引入工程学思维,指导优化装置设计(如气泵增氧、泡沫板固定)。这一过程将“科学探究”与“社会责任”有机融合,彰显新课标对实践能力的重视。环节三:展望无土栽培未来—从技术到使命的责任唤醒。课堂尾声,李老师以“粮食安全”“资源短缺”等全球议题引发思考,鼓励学生用跨学科知识设计更高效的农业方案。学生纷纷提出“智能光照调控”“AI营养液监测”等创意,展现了“科技向善”的价值观。这一升华环节呼应了新课标“关注社会议题,培育家国情怀”的育人导向。

教研聚力:集体备课打磨“双新”课堂。本节公开课的精彩呈现,源于生物教研组的深度协作。在备课阶段,教研组围绕新课标“教学内容结构化”“学习方式实践化”的要求,多次研讨教学框架。

这节充满科技感与思维力的生物课,不仅让无土栽培的“根”扎进学生心中,更让“双新”理念的“芽”在我校课堂蓬勃生长。未来,学校将继续以“双新”改革为抓手,深化教学创新,为培育时代需要的创新型人才不懈探索!

撰稿:李佳佳 照片:祖翠翠、陈依研

|

|