2025年5月15日,常州市第五轮徐锋优秀教师城乡牵手行动第十次活动在常州市新北区新龙实验学校顺利开展。本次活动许林燕老师开设八年级大单元复习课《以“长绒棉”为例分析地理环境与农业的关系》,徐锋老师开设讲座《素养导向下初中“地理+生物”跨学科学习的实践研究中期报告》。

以“长绒棉”为钥 启地理思维之门:记一堂大单元视角下的地理复习公开课

首先是许林燕老师的公开课,一节以“长绒棉”为切入点的大单元复习公开课在我校录播教室精彩呈现。本次课程以地理环境与农业的关系为核心,通过“天-地-人”三维结构解析新疆长绒棉的产业优势,既体现了跨学科整合的深度,又展现了核心素养导向的教学创新,为地理大单元复习提供了示范性样本。

1.大单元设计:从知识碎片到思维建模

课程突破传统章节复习模式,以“农业区位因素”为统领,构建“案例导入-要素分析-迁移应用”的闭环结构。教师以“人民币原料之谜”创设情境,通过展示长绒棉纤维微观结构与纸币耐磨性的关联,瞬间点燃学生探究兴趣。随后以新疆长绒棉产区为锚点,将气候、水源、地形等自然要素与育种技术、机械化生产等人文要素有机串联,形成“自然条件→农业选择→科技改良→可持续发展”的认知链条。

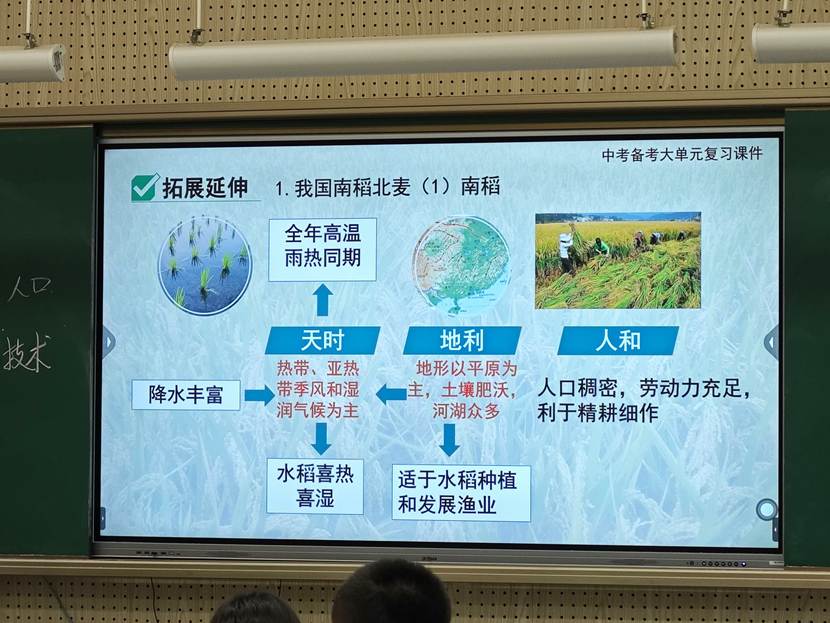

2.“天地人”结构:解码农业区位密码

课程创新采用“天时-地利-人和”三维分析框架,系统诠释地理环境与农业的互动逻辑:

天时:气候密码的破译

通过新疆阿瓦提县气象数据可视化呈现,学生直观感受到温带大陆性气候的“双刃剑”效应:年均2679小时日照、15℃昼夜温差成就棉纤维品质,而46.7mm年均降水则凸显灌溉农业特征。教师引导学生对比东南亚热带经济作物与巴西咖啡种植的气候差异,深化对“作物特性与环境适配”的理解。

地利:地形水源的馈赠

借助地形剖面图与河流分布示意图,解析天山-昆仑山冰雪融水对塔里木河的补给作用,揭示“三山夹两盆”地势如何塑造绿洲农业格局。特别引入北斗导航精量播种技术案例,展现现代科技对地形制约的突破。

人和:科技赋能的变革

从1954年长绒棉引种试验到彩色棉国际市场开拓,课程以时间轴呈现农业科技迭代历程。通过精量播种机节约50%棉种、土地利用率提升30%等数据,量化展示技术创新对生产效率的革命性影响,强化“人地协调观”教育。

3.教学评析:核心素养落地的实践范式

本节课的亮点集中体现在三个方面:

结构化思维培养——通过“天地人”模型构建,将零散知识点整合为逻辑严密的分析框架,培养学生系统思维与问题解决能力。学生在对比南稻北麦、欧洲畜牧业等案例时,能自主调用模型进行迁移分析。

跨学科融合创新——课程自然融入化学(纤维特性)、生物学(作物习性)、工程技术(北斗系统)等多学科知识,例如解析长绒棉纤维细度与纸币耐折性的化学关联,体现STSE教育理念。

真实问题解决导向——从“人民币原料溯源”到“蟠桃树改良方案”,教学设计紧扣生活实际与生产难题。学生提出的“建设智能温控大棚”“培育耐涝桃树品种”等建议,彰显地理实践力的培育成果。

以“素养导向”为舵 扬“跨学科”之帆:初中“地理+生物”融合教学实践新探索

接着是徐锋老师开设讲座《素养导向下初中“地理+生物”跨学科学习的实践研究中期报告》。在深化基础教育课程改革的浪潮中,常州市新北区飞龙中学与常州市新北区新龙实验学校(新桥初中)地理、生物教研团队立足《义务教育课程方案(2022年版)》精神,开展了一场以素养培育为核心的跨学科教学革新。

1.破界·融合:重构素养本位的课程生态

面对人工智能时代对复合型创新人才的迫切需求,课题组以“地理+生物”双学科为支点,构建起“三维一体”的跨学科学习体系:

目标维度:突破知识本位桎梏,将科学思维、实践能力、价值观念等核心素养融入教学全链条。如“南极变绿”项目中,学生需综合气候、生态、物种入侵等知识,在探究极地生态失衡过程中形成“人类命运共同体”意识。

内容维度:通过“大概念提取-主题凝练-情境创设”三步法,从教材中梳理出28个学科交叉点,设计出“水循环密码”“长江生命共同体”等12个主题式项目。其中“人工智能赋能水循环”案例,借助AI模拟技术,让学生直观感受地理过程与生物响应的动态关联。

实施维度:创新“三阶六步”教学法,通过前置评价诊断学情、真实任务驱动探究、GRASPS模式表现性评价,形成“教-学-评”深度融合的闭环。在“校园植物多样性调查”中,学生运用植被分布规律、物种共生原理等知识,为学校生态改造提交了兼具科学性与可行性的方案。

2.深耕·生长:见证学习方式的蜕变

经过一学年的实践探索,课题组积累了丰硕的实证成果:

学生能力图谱显著优化:后测数据显示,86%的学生能自主建构“地理-生物”知识网络,73%的学生在项目研究中展现出高阶思维能力。在常州市青少年科技创新大赛中,课题班学生凭借“湿地生态修复模型”获一等奖,其作品深度融合了水文特征分析、微生物净化等跨学科知识。

教师专业发展实现突破:团队教师开发出《极地地区》《长江大保护》《水循环》等课例,“生态文明视角下跨学科教学设计”获常州市地理年会论文评比一等奖,其个人成长轨迹印证了“教师即研究者”的专业发展理念。

教学评生态全面革新:构建起包含4大维度、12项指标的跨学科素养评价体系。在“长江经济带”项目评价中,教师通过水质检测报告、生物多样性图谱、政策建议书等多元化成果,精准刻画学生的素养发展轨迹。

结语:一堂有生命力的地理课、一场静待花开的教育实验

这节公开课犹如一粒饱满的棉籽,在“大概念统领、结构化设计、情境化教学”的沃土中生根发芽。它不仅让学生理解了长绒棉“从田间到钱包”的地理密码,更在他们心中播下了“用地理眼光观察世界”的种子。当课堂尾声响起热烈掌声时,我们看到的不仅是学生对知识的掌握,更是地理学科核心素养的悄然生长——这或许正是大单元教学最动人的魅力所在。这场跨学科实践犹如在传统学科土壤中播撒的混合种子,既需要分科教学的深度滋养,又期待融合创新的阳光雨露。当学生用地理视角审视生物现象,以生物原理解读地理规律时,我们看到的不仅是知识的联通,更是思维方式的跃迁。正如大家所言:“我们不是在培养地理学家或生物学家,而是在塑造能用多棱镜观察世界、用组合拳解决问题的未来公民。”这或许正是素养时代教育变革最动人的注脚。

|

|